Дыхание должно происходить без зевоты,

всхлипов, кашля, одышки и чихания»

Автор: Абросимов Владимир Николаевич

Медицинский университет им. Акад. И.П. Павлова, г. Рязань, Россия, 2010 г.

Хронический кашель является одним из основных симптомов заболеваний системы дыхания, но может быть и признаком внелегочной патологии. К наиболее частым причинам хронического кашля относят прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, постна зальный затек, бронхиальную астму, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, хронический бронхит. Знание клинических особенностей кашлевого синдрома, внедрение современных принципов лечения определяют реальную помощь больному. Ключевые слова: хронический кашель, диагностика, лечение.

Chronic cough. Problems of diagnosis and treatment

Abrosimov V. N.

Chronic cough is one of the major symptoms of diseases of the respiratory system, but also may be a sign of extra-pulmonary pathology. The most frequent causes of chronic cough include inhibitors of angiotensin-converting enzyme, postnasal drip, asthma, gastroesophageal reflux disease, chronic bronchitis. Knowledge of the clinical features of cough syndrome and introduction of modern treatment guidelines define a real help to the patient. Key words: chronic cough, diagnosis, treatment

Больные с жалобой на кашель — одни из наиболее частых посетителей врачей первичного звена, пульмонологов и ряда других специалистов. У многих пациентов, страдающих хроническим кашлем, длительное время не устанавливается его причина, что приводит к физическим, социальным и психологическим проблемам [7, 9, 17]. Кашель существенно ухудшает качество жизни больных и в сочетании с выделением мокроты всегда представляет патологическое явление, сигнализирует о неблагополучии в организме. По продолжительности течения кашель принято подразделять на острый (до 3 недель), подострый (4–8 недель) и хронический (более 8 недель). Кашель может быть сухим (без выделения мокроты) и продуктивным.

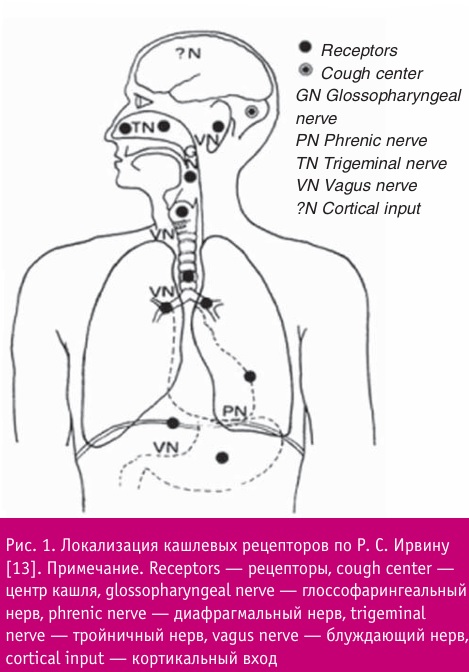

Механизмы кашля. Кашель — это сложный защитный рефлекс, задача которого заключается в удалении из дыхательных путей мокроты, частиц пыли и дыма. Рефлекторная дуга кашля включает: 1) кашлевые рецепторы; 2) афферентные нервы; 3) медуллярный кашлевой центр; 4) эфферентные нервы; 5) эффекторы (дыхательные мышцы). Кашлевые рецепторы располагаются в верхних и нижних отделах дыхательных путей, плевре, желудке, наружном слуховом проходе и др. (рис. 1). По афферентным путям блуждающего нерва раздражение проводится в «кашлевой центр», а затем по эфферентным двигательным путям ответный стимул передается к экспираторной мускулатуре и мышцам гортани [6].

Принято выделять три фазы кашля:

• инспираторную;

• компрессионную;

• экспираторную.

Инспираторная фаза. Ей предшествует кашлевое раздражение, за которым следует ощущение необходимости кашля. Во время рефлекторного открытия голосовой щели происходит глубокий форсированный вдох с участием всех инспираторных мышц. Объем вдыхаемого воздуха может варьировать от 50% дыхательного объема до 50% ЖЕЛ. Длительность фазы — около 2 секунд.

Компрессионная фаза. Рефлекторно закрываются верхние дыхательные пути — голосовые связки и голосовая щель. Затем происходит резкое сокращение экспираторных мышц — внутренних межреберных и брюшных. Особенно важное значение имеют брюшные мышцы, создающие основную движущую силу. Фаза характеризуется быстрым повышением внутригрудного и внутрибрюшного положительного давления, которое остается повышенным приблизительно 0,5 секунды. Величина внутригрудного давления при спокойном дыхании составляет 2–7 мм рт. ст., а при кашле достигает 250–300 мм рт. ст. Для эффективного откашливания необходимо повышение внутригрудного давления минимум до 40 мм рт. ст.

Экспираторная фаза. Это фаза собственно откашливания. Приблизительно через 0,2 секунды после завершения компрессии голосовая щель рефлекторно открывается, создается перепад давления, и турбулентный поток воздуха резко выбрасывается из дыхательных путей, увлекая за собой содержимое бронхов. Происходит толчкообразный, стремительный выдох, как правило, через рот (носовая полость закрывается мягким нёбом и язычком). Струей воздуха из дыхательных путей в полость рта увлекаются слизь и скопления элементов, образующих мокроту, а также чужеродные вещества, попавшие в дыхательные пути. При этом скорость движения воздуха в дыхательных путях в 20–30 раз превышает таковую при обычном дыхании и составляет в трахее, средних и крупных бронхах 30–40 м/сек., в голосовой щели 50–120 м/сек. Объемная скорость воздушного потока достигает 12 л/сек. Быстрый воздушный поток приводит к вибрации (флаттеру) вокальных хорд, стенок гортани, трахеи, что вызывает характерные кашлевые звуки («лающий», резонирующий, битональный, глухой кашель и др.). Умелая интерпретация этих звуков имеет диагности ческое значение. В патогенезе кашля имеет место также развитие порочного круга: «Сам кашель ведет к кашлю». Приведем слова доктора Юдсона, сказанные еще в 1908 г.: «Кашель повышает ирритацию, а ирритация ведет к повышению кашля…»1 [13].

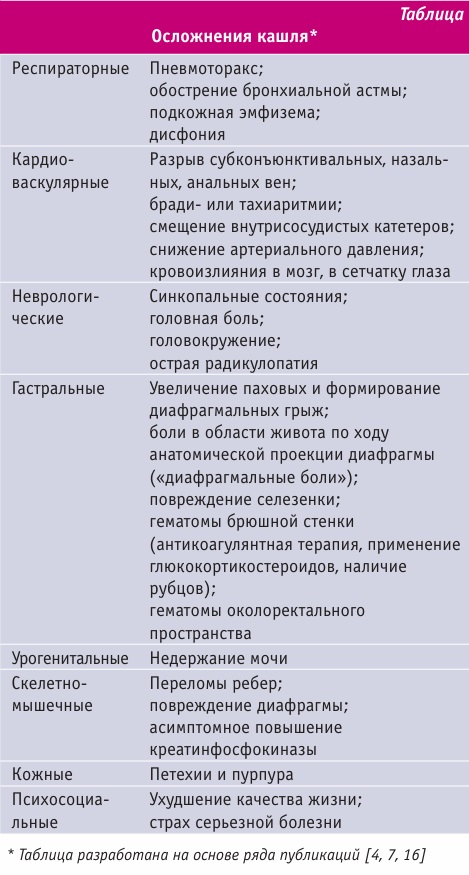

Осложнения кашля. Во время сильного кашля внутригрудное давление может достигать 300 мм рт. ст., а скорость экспираторного потока — 85% от скорости звука. Подсчитано, что во время сильных кашлевых толчков генерируются от 1 до 25 Дж энергии [2]. Кашель, вследствие повторяющихся форсированных экспираторных маневров с резким повышением внутригрудного давления и высокой скоростью воздушного потока, может приводить к различным осложнениям (табл.).

Диагностика кашля. Практически важно знать особенности течения, клиническую характеристику хронического кашлевого синдрома, современные алгоритмы диагностики, которые позволяют существенно облегчить поиск причин его развития. В настоящее время дифференциально-диагностический список насчитывает более 50 заболеваний и патологических состояний, при которых развивается хронический кашель. Прежде всего это заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей. Кроме того, кашель может развиться при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, метаболических расстройствах, редкой патологии. «Большая пятерка» (Big Five). В 9 из 10 случаев у хронического кашля имеются пять причин: терапия ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), постназальный затек, бронхиальная астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический бронхит.

«Капотеновый» кашель. Во всех существующих программах диагностики хронического кашля подчеркивается, что первый и обязательный вопрос больному, пришедшему к врачу с проблемой упорного кашля, должен касаться приема ИАПФ. ИАПФ входят в число лекарственных средств, наиболее часто назначаемых больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кашель — один из самых распространенных нежелательных эффектов ИАПФ, его частота варьирует от 1 до 25%. Впервые кашель, идентифицированный как класс-эффект ИАПФ, был установлен в 1985 г. Его развитие возможно при использовании ИАПФ любых классов и объясняется высоким уровнем брадикинина, субстанции Р и простагландинов, которые воздействуют на кининовые рецепторы легких и вызывают кашлевой рефлекс [8]. Так называемый капотеновый кашель является непродуктивным, носит приступообразный характер, напоминает кашлевой вариант бронхиальной астмы; он чрезвычайно мучителен, нарушает сон и повседневную активность больного. Кашель появляется обычно через несколько недель после начала использования ИАПФ. Частота кашля у женщин и некурящих в 2 раза выше, чем у мужчин и курящих. После отмены препарата кашель прекращается постепенно и при назначении любых других ИАПФ вновь начинает беспокоить больного. Кашель при оториноларингологических заболеваниях. Больные оториноларингологическими заболеваниями составляют одну из самых больших когорт кашляющих пациентов. Кашель практически всегда сопровождает заболевания верхних дыхательных путей, и он имеет самую разнообразную палитру. При воспалительных процессах в глотке и гортани кашель может быть «лающим», надсадным, обычно бывает болезненным, часто сочетается с охриплостью голоса и афонией.

Аллергический и инфекционные риниты, хронический синусит формируют так называемый кашлевой синдром верхних дыхательных путей (upper airway cough syndrome). Ранее для обозначения кашля при этих заболеваниях использовался термин «синдром постназального затека» (post-nasal drip syndrome, PNDS) [1, 4]. Основной механизм возникновения кашля — раздражение кашлевых рецепторов задней стенки глотки воспалительным процессом либо патологическим секретом, образующимся в носоглотке или придаточных пазухах. Кашель сочетается с назальной симптоматикой (заложенностью носа, насморком, чиханием) и усиливается в положении лежа на спине. Больные отмечают субъективное ощущение стекания секрета по задней стенке глотки. При задней риноскопии и фарингоскопии визуализируются патологическое отделяемое в просвете носовых ходов, на задней стенке глотки и воспалительные изменения слизистой, при рентгенографии или компьютерной томографии — явления синусита.

Причиной рефлекторного хронического кашля может быть длинная увула (лат. uvula — язычок). Известен синдром Бальма — приступы кашля по ночам при хроническом тонзиллите. Рецепторы афферентного звена кашлевого рефлекса имеются на задней стенке наружного слухового прохода. «Ушной кашель» является следствием рефлекторного влияния на рецепторы ушной ветви блуждающего нерва, оказываемого инородным телом, серной пробкой, кожными заболеваниями наружного слухового прохода, наружным отитом. Хронический кашель может являться одним из проявлений дисфункции вокальных хорд, характеризующейся инспираторным закрытием голосовых связок [24, 27]. Механизмы ее развития достаточно сложны, одним из возможных факторов является синдром дисплазии соединительной ткани. К триггерам относятся инфекции верхних дыхательных путей, воздействие ирритантов, физические нагрузки, стресс. Объективная диагностика осуществляется посредством про ведения прямой ларингоскопии или видеостробоскопии.

Клинические особенности дисфункции вокальных хорд:

• чаще встречается у женщин;

• больные часто лечатся по поводу рефрактерной брон хиальной астмы;

• в 30% случаев сочетается с бронхиальной астмой;

• часто бывают вызовы врачей неотложной медицины;

• сочетается со свистящим дыханием;

• наблюдается дисфония;

• может отмечаться стридор.

Хронический кашель и бронхиальная астма. Очевидно, что наибольшие сложности вызывает оценка кашля у больных бронхиальной астмой. Кашель может являться как ее предиктором, так и индикатором [8]. Существует традиционное представление, что хронический, упорный ночной кашель может быть проявлением кашлевого варианта бронхиальной астмы, хотя это и противоречит понятию «астма». Термин «астма» со времен Гиппократа использовался в медицине для обозначения затрудненного дыхания любой причины. Кашель может быть достаточно настойчивым и у больных с классической астмой. Следует осознавать сложные взаимосвязи синдромов у больных бронхиальной астмой: при этом заболевании отмечаются гиперреактивность бронхов, хронический кашель, атопический кашель, аллергический ринит, трахеобронхиальная дискинезия, дисфункция вокальных хорд, воздействия лекарственных форм (порошковых ингаляторов, пропеллентов), психогенные особенности, гипервентиляция, коморбидные состояния, ГЭРБ, ожирение, метаболический синдром, гипертоническая болезнь). Указанные синдромы могут встретиться у одного больного. Имеется положение, что ингаляционный провокационный тест с метахолином является ключевым диагностическим тестом кашлевого варианта бронхиальной астмы. Однако возможности его осуществления в реальной клинической практике ограничены. Эозинофильный бронхит и атопический кашель составляют альтернативу кашлевому варианту бронхиальной астмы [5]. К дифференциально-диагностическим отличиям эозинофильного бронхита от последнего относят выраженную эозинофилию индуцированной мокроты и отсутствие гиперреактивности бронхов [5].

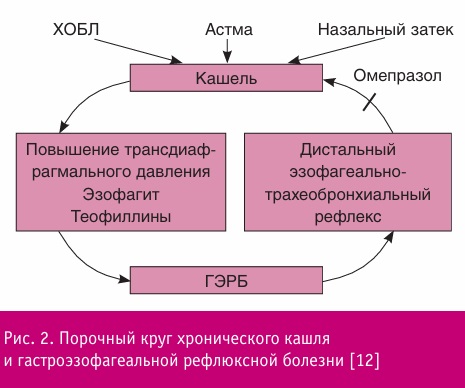

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Эпидемиологические исследования показывают, что клинические проявления ГЭРБ отмечаются у трети общей популяции. ГЭРБ нередко сочетается с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, а также может сочетаться с различными респираторными симптомами, прежде всего хроническим кашлем, свистящими хрипами, бронхоспазмом, стридором. Считается, что в структуре причин хронического кашля ГЭРБ составляет 10–21% [15]. Развитие кашля при ГЭРБ объясняют микроаспирацией желудочного секрета, индукцией вагусно-пищеводного трахеобронхиального рефлекса. Кашель непродуктивный, усиливается в положении лежа на спине. При лечении кашля, ассоциированного с ГЭРБ, используется трехмесячная терапия ингибиторами протонной помпы, антацидами. В патогенезе кашля при ГЭРБ важная роль принадлежит развитию порочного круга: ГЭРБ может быть причиной кашля, но и кашель может являться причиной ГЭРБ (рис. 2). Критериями диагностики ГЭРБ как причины хронического кашля являются: а) периодическое или постоянное ощущение изжоги или сухости в горле; б) признаки несостоятельности кардиального сфинктера желудка и/или эзофагита по данным эзофагоскопии; в) эффект элиминации кашля при назначении специфической антирефлюксной терапии.

Помощь в верификации оказывают мониторирование пищеводного рH, ведение дневника кашля. Для диагностики кашля, связанного с ГЭРБ, предложено простое специальное устройство — Aeriflux (рис. 3), которое позволяет осущест влять сбор конденсата при кашле [11]. рH конденсата менее 6,5 указывает на взаимоотношения кашля, хрипов, приступов астмы и рефлюкса. Рефлюкс-индуцированный кашель может возникать и при отсутствии желудочно-кишечных симптомов. Считают, что к появлению хронического кашля более имеет отношение так называемый не связанный с кислотой (объемный) рефлюкс (non acid (volume) reflux), при котором не имеется симптомов изжоги и регургитации [19]. Различия между кислотозависимым кашлем и кашлем, связанным с некислотным рефлюксом, можно определить по постпрандиальным симптомам. Обычно постпрандиальный кашель возникает через 10 минут после еды — это максимальное время для открытия нижнего пищеводного сфинктера. Возникновение постпрандиального кашля в этот временной интервал вследствие некислотного рефлюкса определяется индивидуальной чувствительностью к симптомам.

Кашель у больных раком легкого и с метастазами в легких. Кашель встречается у 80–90% больных раком легкого уже на ранних стадиях заболевания. Появление кашля у лиц старше 40 лет без объективных причин, его объясняющих, а также изменение его характера у заядлых курильщиков и лиц с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) требуют проведения бронхоскопии. В начале заболевания кашель сухой, временами надсадный, с изменением тембра голоса. Он беспокоит больного и днем, и в ночное время и изменяется в зависимости от положения тела. Метастатическое увеличение паратрахеальных лимфатических узлов и их давление на бифуркацию трахеи также инициируют сухой кашель. В конечных стадиях заболевания ассоциированным с кашлем симптомом является выраженная одышка. Внедрен термин «одышка конца жизни» (dys pnea at end-of-life) — такая одышка относится к синдромам надвигающейся смерти. Она отмечается у 50–70% больных, находящихся в терминальной стадии заболевания [20]. Наряду с противокашлевыми препаратами центрального действия, в настоящее время для уменьшения усиленной импульсации с легочных рецепторов у больных раком легкого рекомендуются ингаляции лидокаина. Лидокаин, обладая местными анестезирующими свойствами, снижает чувствительность кашлевых рецепторов и эффективно подавляет кашлевой рефлекс.

«Идиопатический» («необъяснимый») кашель. Термины «идиопатический» (idiopathic) и «непонятный» (unex plained) кашель не являются общепринятыми [22]. Расходятся взгляды на механизмы развития такого кашля. В структуре хронического кашля «идиопатический» составляет около 5%. Среди пациентов, страдающих им, преобладают женщины (77%), что объясняют гендерными различиями в чувствительности порога кашлевого рефлекса и сенсорных рецепторов [10, 17, 25, 26]. Существует предположение, что «необъяснимый» кашель связан с воспалением воздухоносных путей. В слюне пациентов с «необъяснимым» хроническим кашлем определен более высокий уровень некоторых кашлевых медиаторов (цистеин-лейкотриены, гистамин, простагландины D2 и E2) по сравнению с аналогичными показателями здоровых людей. Развитие «идиопатического» кашля объясняют «пластичностью» афферентных сенсорных нервов и влиянием на них персистирующей вирусной инфекции [14].

Редкие заболевания. Причинами хронического кашля могут быть редкие легочные и внелегочные заболевания [3, 4]. U. B. S. Prakash (2006) представляет обзор редких причин кашля, среди которых указываются трахеобронхомаляция, стриктуры дыхательных путей, амилоидоз легких, инородные тела, бронхолитиаз, гистиоцитозы, тромбоэмбо лии легочной артерии, гипертрофия миндалин, васкулиты, диффузные заболевания соединительной ткани, бронхоэзофагеальная фистула, воспалительные заболевания кишечника, тиреоидиты и др. [21]. Подчеркивается, что, прежде чем говорить о «необъяснимом» кашле, необходимо проводить диагностику возможных редких причин кашля.

Неэффективный кашель. Неэффективный (ineffective cough), или «ленивый», кашель, который не выполняет в достаточной мере свою дре нажную функцию, может способствовать аккумулированию слизи в бронхах, вспышке бактериальной инфекции, ухудшению бронхиальной проходимости, развитию ателектазов. Кашель оказывается несостоятельным при понижении чувствительности кашлевого рефлекса, что зависит от возраста (грудные дети, старики), отмечается в послеоперационном периоде, при нейромускулярных заболеваниях, применении седативных препаратов [18]. Одна из причин неэффективного кашля — нарушение функции диафрагмы, в частности ее паралич. У больных ХОБЛ возможность удаления секрета снижается при развитии тяжелой дыхательной недостаточности и утомлении респираторной мускулатуры.

Лечение кашля. Понятие «лечение кашля» является чрезвычайно тонкой, непростой категорией [16]. Известно, что все лекарственные средства, которые назначаются больным с кашлем, подразделяются на противокашлевые (antitussive) и оптимизирующие кашель (protussive). К последним относятся большинство мукоактивных (отхаркивающих) препаратов. Самая распространенная ошибка состоит в использовании протуссивных препаратов с целью уменьшения кашля. Средства фито-, апитерапии, различные домашние ингаляции (минеральные воды, сборы) также могут усилить кашель. Применение этих методов нежелательно у больных бронхиальной астмой. Лечение кашля является очевидным в острых случаях, при рефлекторном кашле. При хроническом кашле более правильным является «управление» («менеджмент») кашлем [1]. Только установление причины хронического, упорного кашля определяет успех лечебных мероприятий. Эмпирическая терапия чаще всего бывает малоэффективной. Лекарственные средства, обладающие прямым противокашлевым действием, подразделяются на нижеследующие группы.

1. Лекарственные препараты центрального действия, вызывающие торможение кашлевого центра.

1.1. Наркотические противокашлевые препараты (коде ин, дионин, морфин).

1.2. Ненаркотические противокашлевые препара ты (глауцина гидрохлорид, бутамирата цитрат, декстрометорфана гидробромид).

2. Лекарственные препараты периферического действия, снижающие чувствительность кашлевых афферентных рецепторов, действующие на слизистую дыхательных путей.

2.1. Местные анестетики (лидокаин).

Противокашлевые препараты, как правило, применяются непродолжительное время. Блокаторы гистамино вых Н1-рецепторов, транквилизаторы, снотворные и боле утоляющие средства усиливают эффект противокашлевых препаратов.

С целью улучшения легочного клиренса рекомендуется использовать сочетание фармакотерапии и физиотерапевтических технологий. Бета-2-агонисты, антихолинергические препараты, теофиллины, наряду с оказанием бронхолитического эффекта, активизируют функцию мерцательного эпителия [23].

Современные мукоактивные препараты ускоряют движения ресничек мерцательного эпителия, редуцируют процесс хронической гиперсекреции слизи, влияют на физикохимические свойства мокроты. Основная цель применения мукоактивных препаратов — это облегчение выведения мокроты из просвета бронхиального дерева, способству ющее уменьшению кашля и улучшению субъективного состояния больных. Макролидные антибиотики, фенспирид способны модулировать воспалительный процесс, усиливать мукоцилиарный клиренс, снижать гиперсекрецию слизи.

Следующая ступень усиления легочного клиренса включает немедикаментозные методы: позиционный дренаж, мануальную перкуссию и вибрацию, которые являются наиболее известными методами улучшения эвакуации мокроты. В последние годы в пульмонологическую практику внедряются приемы активной дыхательной техники (active cycle breathing technique, ACBT): дыхание с форсированным выдохом, «хаффинг», контролируемый кашель, релаксация и контроль дыхания. Для улучшения легочного клиренса разработан ряд оригинальных устройств с различными механизмами действия — аппаратура интрапульмональной перкуссионной вентиляции и аппаратура для экстраторакальной механической перкуссии. Однако эти физиотерапевтические устройства пока только начинают внедряться в отечественную медицинскую практику.

Клиники кашля. Хронический кашель является мультидисциплинарной проблемой, требующей высокого диагностического мастерства, врачебного опыта, проведения комплексных инструментальных и функциональных исследований. Необходимость повышения эффективности диагностики и лечения больных стала причиной создания за рубежом клиник кашля. Опыт работы клиник кашля (клиник одышки и кашля) имеется в Израиле, США, Греции и ряде других стран. Отмечена экономическая эффективность диагностических алгоритмов, используемых в специализированных клиниках кашля Европы, Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона [17]. В таких клиниках работают эксперты высокого уровня по оценке, диагностике и менеджменту хронического кашля и одышки. В 2007 г. впервые была открыта клиника кашля, функционирующая в онлайн-режиме, — Cough Clinic (http://www. coughclinic.org.uk; National Health Service/University of Hull, Hull, UK). Она стала одним из первых диалоговых диагностических сайтов. Первые итоги ее работы были обобщены P. W. Dettmar и соавт. (2009) [28]. Из 8546 взрослых, заполнивших электронный вопросник по кашлю, у 46,1% были отмечены признаки ГЭРБ, у 38,7% — астмы и у 15,2% — ринита. По мнению 94% участников сайта, анкета для оценки кашля проста в использовании, 73% отметили полезные советы, а 62% сообщили о том, что они воспользовались лечебными рекомендациями клиники.

Заключение. В терапевтической клинике кашель является одним из частых симптомов и возникает при самых разных заболеваниях. Знание основных клинических проявлений, правильная интерпретация кашля способствуют своевременной диагностике и адекватной терапии. Однако установление причин кашля нередко вызывает трудности и требует проведения комплексного дифференциально-диагностического обследования. С одной стороны, кашель полезен, так как он очищает дыхательные пути, но с другой — кашель бывает вредным и нецелесообразным (в случаях упорного течения, когда он утомляет больных, нарушает сон, питание, может привести к различным осложнениям). Врач должен уметь «управлять» кашлем: в одних случаях подавлять чрезмерный кашлевой рефлекс, в других — улучшать легочный клиренс, используя различные медикаментозные и немедикаментозные методы лечения.

Литература

1. An empiric integrative approach to the management of cough ACCP evidence-based clinical practice guidelines / M. R. Pratter [et al.] // Chest. 2006. Vol. 129. № 1. Suppl. P. 222–231.

2. Canning B. J. Anatomy and neurophysiology of the cough reflex // Chest. 2006. Vol. 129. № 1. Suppl. P. 33–47.

3. Chronic cough in patients with sleep-disordered breathing / K. K. Y. Chan [et al.] // Eur. Respir. J. 2010. Vol. 35. № 2. P. 368–372.

4. Chronic persistent cough in the community: a questionnaire survey / C. F. Everett [et al.] // Cough. 2007. Vol. 3. №. 5.

5. Comparison of atopic cough with cough variant asthma: is atopic cough a precursor of asthma? / M. Fujimura [et al.] // Thorax. 2003. Vol. 58. Iss. 1. P. 14–18.

6. Cough. A comprehensive review / R. S. Irwin [et al.] // Arch. Intern. Med. 1977. Vol. 137. № 9. P. 1186–1191.

7. Diagnosis and management of cough executive summary / R. S. Irwin [et al.] // Chest. 2006. Vol. 129. № 1. Suppl. P. 1–23.

8. Dicpinigaitis P. V. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced cough: ACCP evidence-based clinical practice guidelines // Chest. 2006, Vol. 129. № 1. Suppl. P. 169–173.

9. ERS guidelines on the assessment of cough / A. H. Morice [et al.] // Eur. Respir. J. 2007. Vol. 29. № 6. P. 1256–1276.

10. French C. T. Gender differences in health-related quality of life in patients complaining of chronic cough / C. T. French, K. E. Fletcher, R. S. Irwin // Chest. 2004. Vol. 125. № 2. P. 482–488.

11. Hunt J. Exhaled breath condensate as a clinical diagnostic with a focus on acid reflux cough // Business Briefing: US Respiratory Care 2006. URL: http://www.touchrespiratory.com/articles/ exhaled-breath-condensate-clinical-diagnostic-focus-acid-reflux cough?mini=calendar/2012/3/all&

12. Ing A. J. Cough and gastro-oesophageal reflux disease // Pulm. Pharmacol. Ther. 2004. Vol. 17. Iss. 6. P. 403–413.

13. International congress on tuberculosis at Washington (1908), II. P. 679.

14. McGarvey L. P. A. Idiopathic chronic cough: a real disease or a failure of diagnosis? // Cough. 2005. Vol. 1. № 1. P. 1–5.

15. Morehead R. S. Gastro-oesophageal reflux disease and non-asthma lung disease // Eur. Res. Rev. 2009. Vol. 18. № 114. P. 233–243.

16. Morice A. H. Recommendations for the management of cough in adults / A. H. Morice, L. McGarvey, I. Pavord // Thorax. 2006. Vol. 61. Iss. 1. P. 1–24.

17. Morice A. H. Review series: Chronic cough: Epidemiology // Chron. Respir. Dis. 2008. Vol. 5. № 1. P. 43–47.

18. Newnham D. M. Sensitivity of the cough reflex in young and elderly subjects / D. M. Newnham, S. J. Hamilton // Age Ageing, 1997. Vol. 26. Iss. 3. P. 185–188.

19. Nonacid reflux in patients with chronic cough on acid-suppres sive therapy / R. Tutuian [et al.] // Chest. 2006. Vol. 130. № 2. P. 386–391.

20. Palliative care consultation, quality-of-life measurements, and bere avement for end-of-life care in patients with lung cancer / J. P. Griffin [et al.] // Chest. 2007. Vol. 132. № 3. Simpl. P. 404–422.

21. Prakash U. B. S. Uncommon causes of cough. ACCP evidence-based clinical practice guidelines // Chest. 2006. Vol. 129. № 1. Suppl. P. 206–219.

22. Pratter M. R. Unexplained (idiopathic) cough. ACCP evidence-based clinical practice guidelines // Chest. 2006. Vol. 129. № 1. Suppl. P. 220–221.

23. Rubin B. K. The pharmacologic approach to airway clearance: mucoactive agents // Respir. Care Clin. N. Am. 2002. Vol. 47. № 7. P. 818–822.

24. Ryan N. M. Chronic cough and laryngeal dysfunction improve with speci fic treatment of cough and paradoxical vocal fold movement / N. M. Ryan, A. E. Vertigan, P. G. Gibson // Cough. 2009. Vol. 5. № 4. P. 4–12.

25. Sex differences and predictors of objective cough frequency in chronic cough / A. Kelsall [et al.] // Thorax. 2009. Vol. 64. Iss. 5. P. 393–398.

26. Sex-related differences in cough reflex sensitivity in patients with chronic cough / J. A. Kastelik [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2002. Vol. 166. № 7. P. 961–964.

27. Stanton A. E. Vocal cord dysfunction / A. E. Stanton, C. E. Bucknall // Breathe. 2005. Vol. 2. № 1. P. 31–37.

28. The online cough clinic: developing guideline-based diagnosis and advice / P. W. Dettmar [et al.] // Eur. Respir. J. 2009. Vol. 34. № 4. P. 819–824.

Скачать статью " Хронический кашель. Вопросы диагностики и лечения"